Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan Mahasiswa Baru

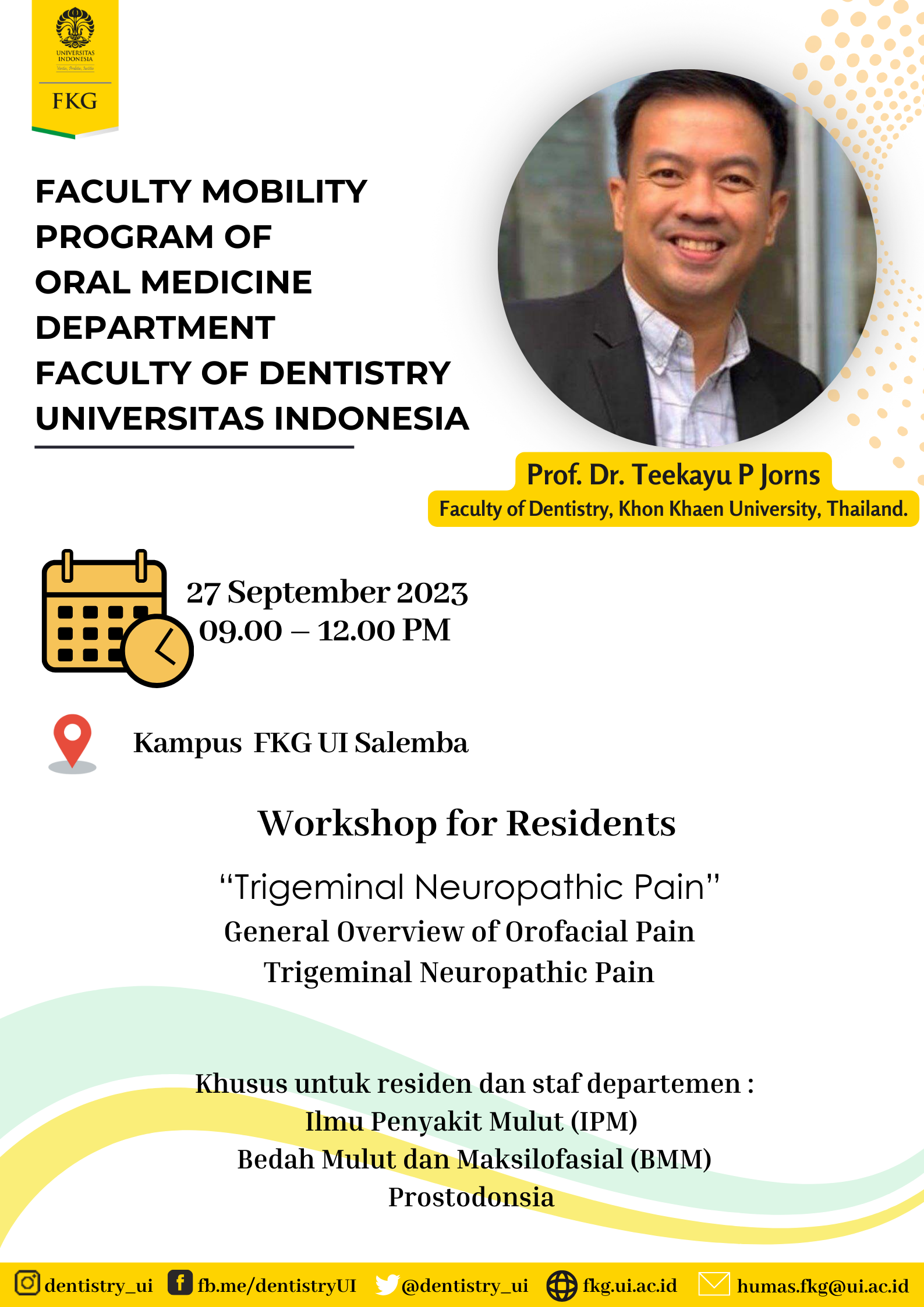

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia untuk semua program studi pada jenjang sarjana, profesi dokter gigi, magister, dokter gigi spesialis dan doktoral.

Program Studi